春の七草

No.46 / 2009年1月1日配信

飲んで食べて、そしてごろごろ・グーグー(寝)の正月が終わる頃には、毎年決まって胃腸の調子に黄色信号が灯ります。年のはじめには兄弟姉妹と元気な子供たちが集まるので、正月の食事会は賑やかな宴会の様相に。ついつい飲み過ぎてしまいますが、仕方ありません。嬉しい飲み過ぎです。

脳は使わず胃腸と肝臓だけを酷使した後の仕事始めは、身体も頭もシャキッとしない情けなさ。こんな時、私の心を引き締め、胃腸を優しく休ませてくれるのが「七草粥」。自分が日本人だという事を再認識させてくれる、ありがたい家庭行事です。

せり、なづな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろの「春の七草」。昔、学校で懸命に憶えた記憶があります。平安時代の「枕草子」にも、七草を使った粥の習慣が出てくるそうです。七草を6日の夜に包丁でたたき、7日の朝にそれを粥にして食べるものだとか。邪気を払い、病を寄せ付けないようにとの風習は、なんだか節分にも通じるところがあって面白いものですね。

消化が良くて、ビタミン類を多く含む「七草粥」は、フレッシュな草(葉)の香りとさっぱりしたかすかな塩味。お腹にじわ~っと、優しさが広がります。

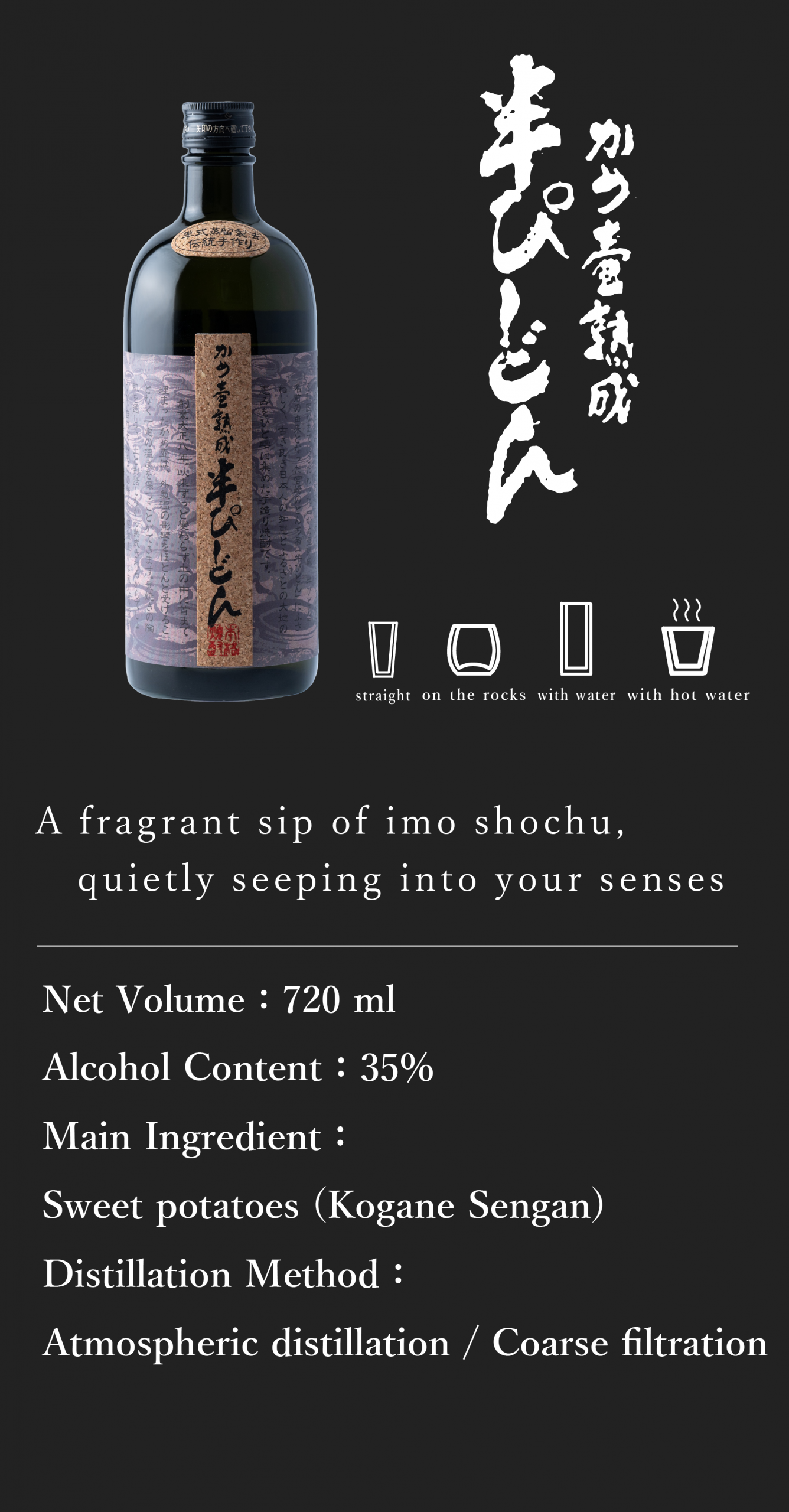

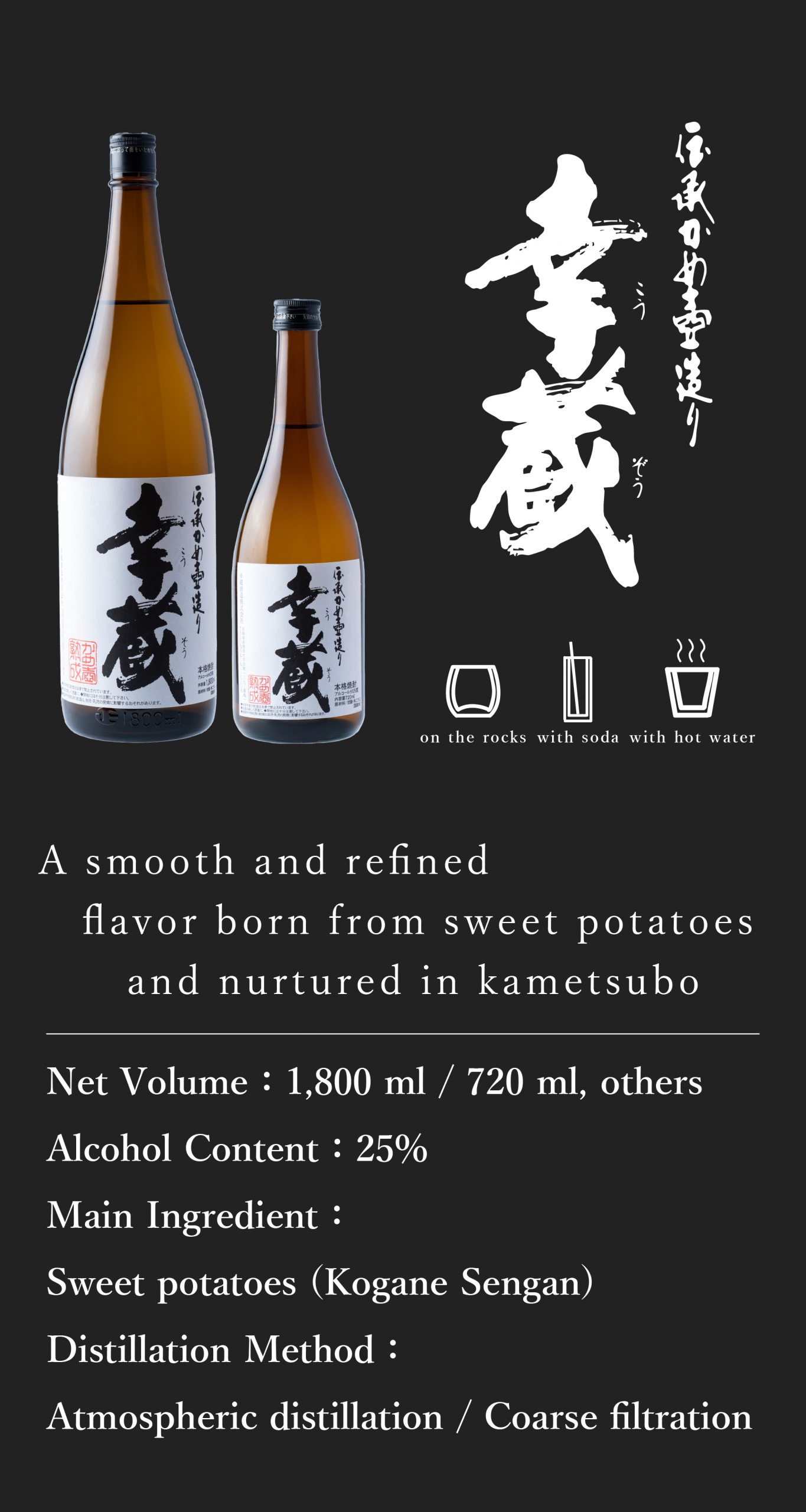

さて、お腹の次は心です。もちろんそんな夜は、伝承かめ壷造り・本格芋焼酎「幸蔵」のお湯割りに決まっています。心にじわ~っと温かさが広がる言いようのない幸せ感。さあ、今年もガンバらなくては。