鏡餅の行方

No.227 / 2014年1月11日配信

居間に供えとして飾っていた、小さなパック入りの鏡餅を食べようと思います。昔は松の内が明ける頃に、ヒビ割れした大きな鏡餅を母が出刃包丁で小さくしたものを、ぜんざいで食べていました。今みたいなスイーツ類がなかった時代の「甘いぜんざい」は、私たちを天までのぼる気持ちにさせてくれる貴重なおやつでした。

私たち幼い兄弟は、お椀の中に入っている餅の大きさでも争っていました。兄の餅の方が大きく感じられ、この頃からすでに私の「隣の芝生は青かった」は始まっています。餅のサイズが母親の愛情の大きさを表しているように思えた年頃でもあったので、争いは仕方のないことだったのかもしれません。

日本鏡餅組合が鏡餅についてのアンケート結果を紹介していました。日本の風習が忘れられていく中、85%の人が鏡開きを行うと回答していて、びっくり。お汁粉で食べるという人が圧倒的に多く、まだまだ、「和のおこない」が続けられていることにホッとします。他の食べ方としては?油、きな粉で、またチーズとの相性が良いのかピザやパスタで食べる人もいます。

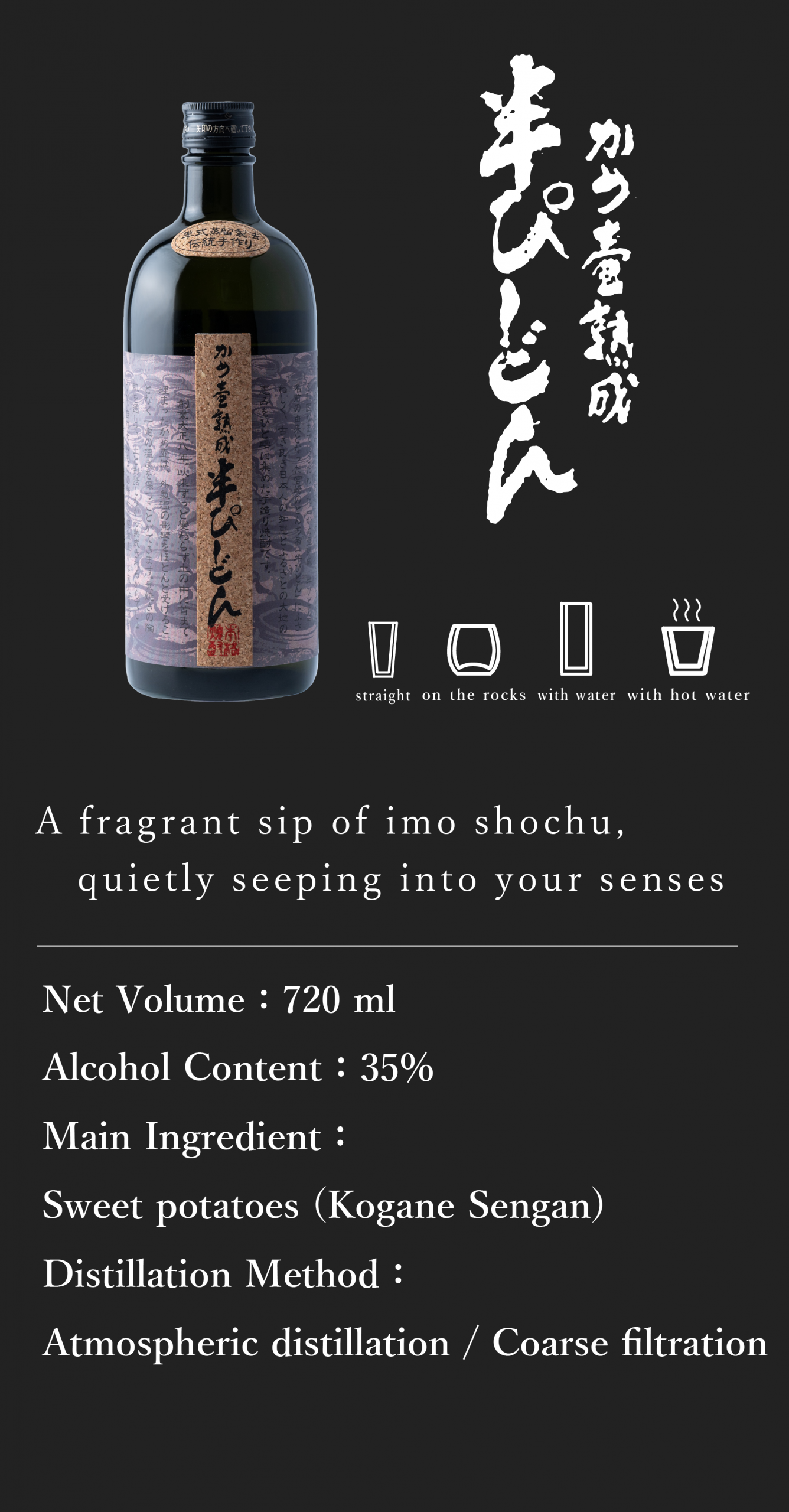

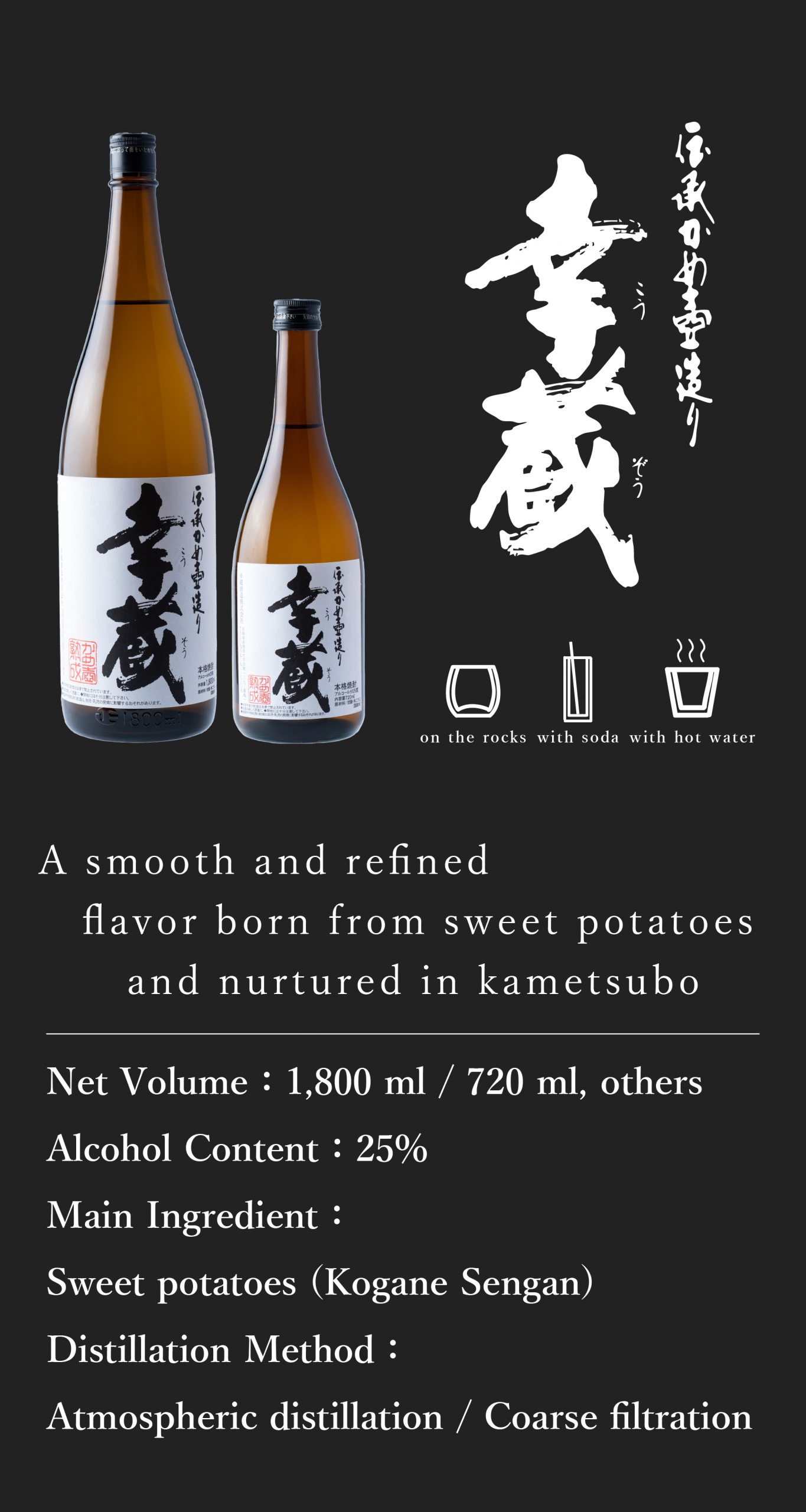

供えの鏡餅には年神様が宿っていて、鏡餅を食べることで新しい生命を頂けるという意味は恐らく忘れられていく運命にあるのでしょう。私だってもう、鏡開きで思い浮かぶのは幼い頃の「甘いぜんざい」だけですから。この時期はまあ、なにはともあれ、伝承かめ壷造り・本格芋焼酎『幸蔵』との相性を考えると、焼いた餅に醤油をつけ、海苔を巻いた食べ方が一番だと思うのですが。