土用シジミ

No.281 / 2015年7月11日配信

暑くなってくると「スタミナ」のつくものが食べたくなります。自然に身体が要求するものなのか、多くの情報によってそう思わされているのか分りませんが、とにかく元気が欲しくなる時期です。江戸時代に平賀源内が宣伝したとされる、土用の丑の日にうなぎを食べるとよいという話も、すでに記憶に刷り込まれていて、「食べたい」を後押ししてくれます。

元気が出るという話では、うなぎの蒲焼きに続いて、今、けっこう盛り上がってきているのがシジミです。テレビや新聞でも疲労回復に良いといわれるシジミのオルニチンの宣伝が盛んなので、豊富なアミノ酸やビタミンB群、ミネラル、グリコーゲンが含まれていることからも、「土用シジミ」にはいつも以上に注目が集まるかもしれません。

シジミは縄文時代から、すでに食べられていたという話もあります(うなぎより古い?)。そんな昔からの大切な栄養源であったシジミを見直す良い機会が「土用の丑」なのかもしれません。現在、私たちが食べるほとんどのシジミが黒い大和シジミで、産地では鳥取県の宍道湖、青森県の十三湖が有名です。

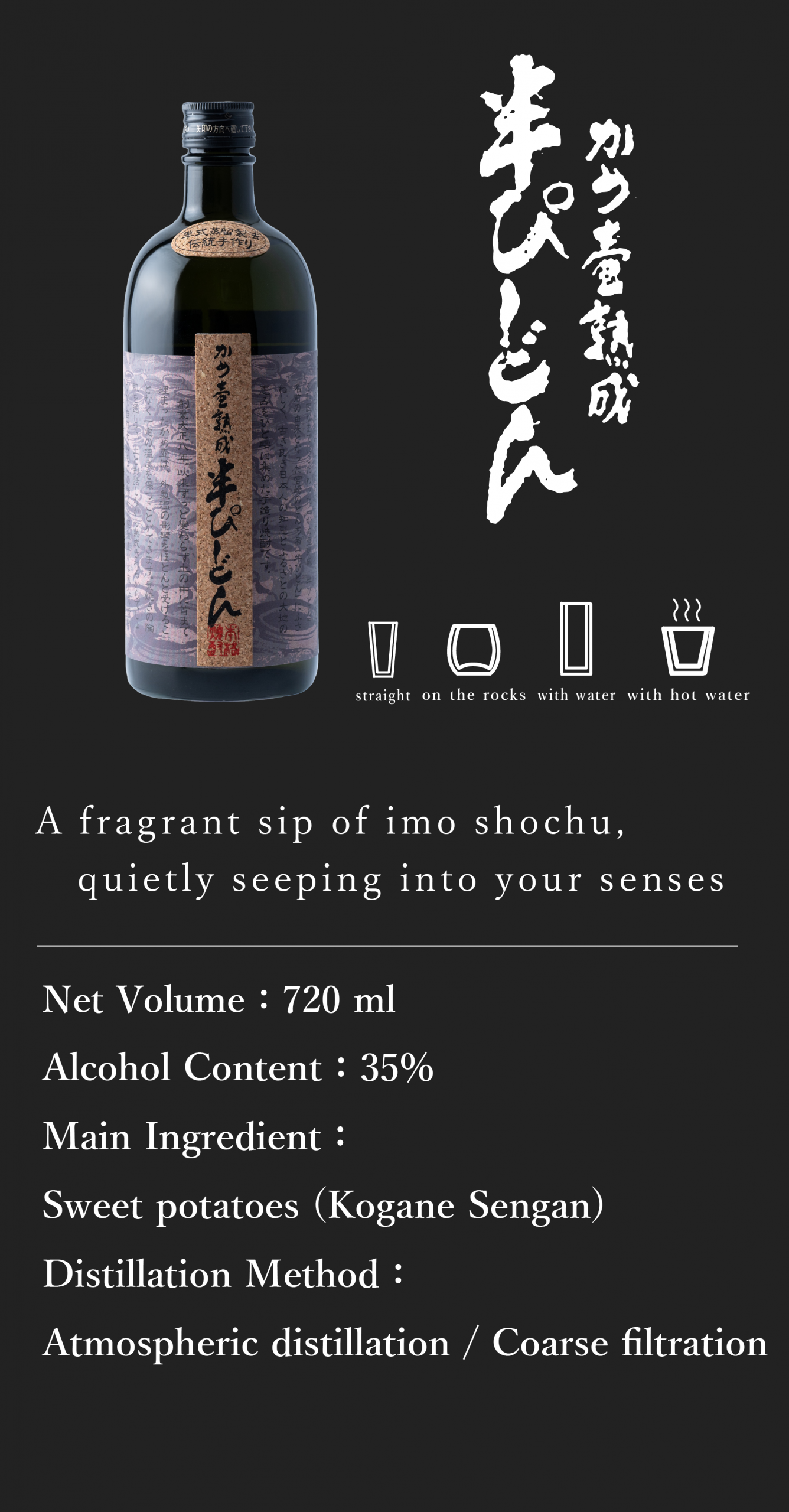

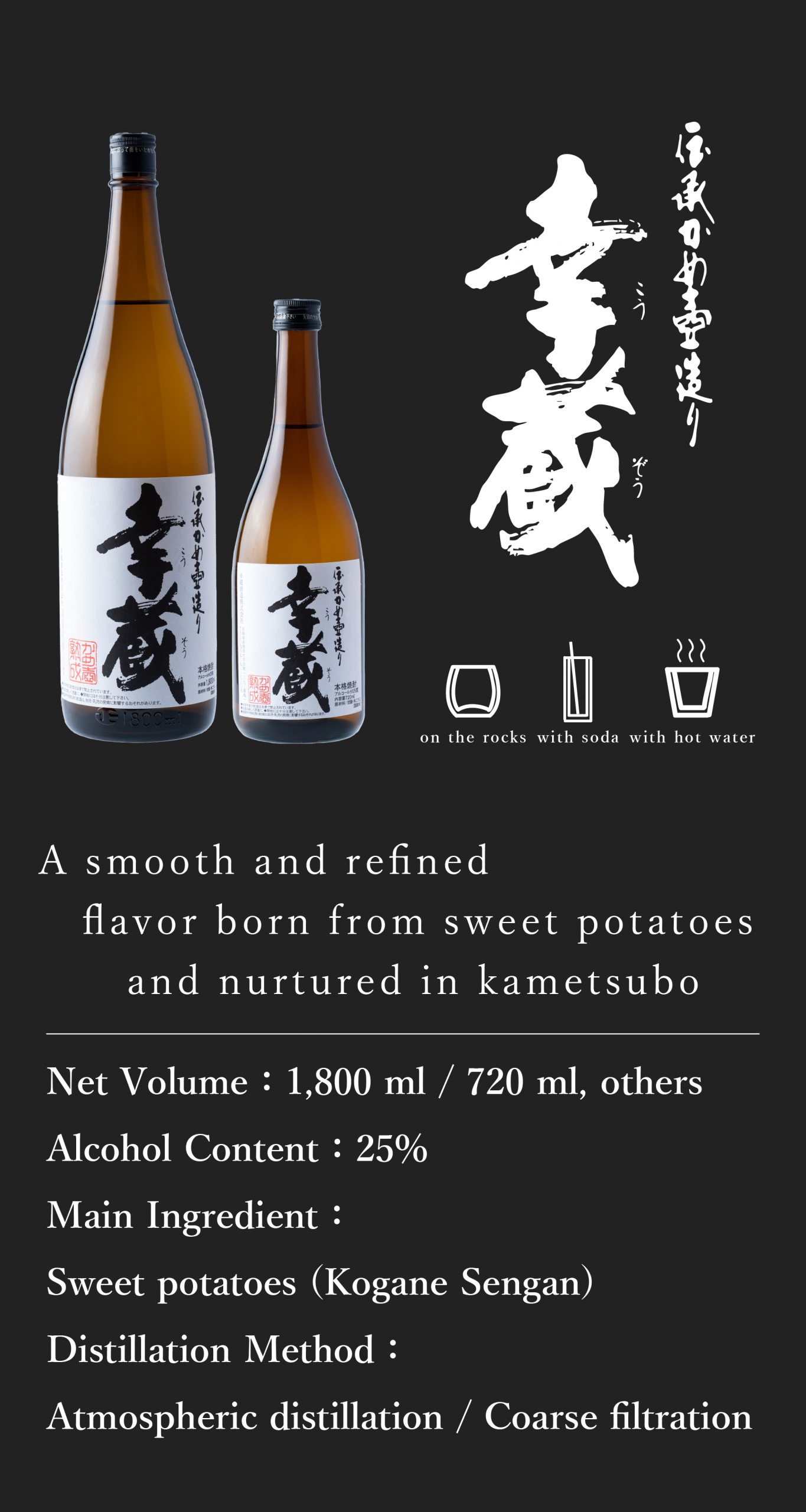

シジミの味噌汁が二日酔の朝に良いといわれますが、私は夜、冷たくした伝承かめ壷造り・本格芋焼酎『幸蔵』を飲みながら、アツアツのシジミの味噌汁(白みそ)を戴くのが好きです(これ、最高!)。この夏の土用はうなぎの蒲焼きとシジミの味噌汁で暑気払い!今年の土用は二の丑(8月5日)まであるので、最低でも二回は楽しめそうです、フフっ。