夏は夜(枕草子)

No.424 / 2019年6月21日配信

一千年前の世の中をうまく想い描くことはできないけど、心に余裕のない今と違い、物事を楽しむ時間もゆっくりと流れていたのではないでしょうか。清少納言の枕草子の第一段の文章は優雅です。夏の部分では「夏は夜。月のころはさらなり。闇もなほ。蛍の多く飛びちがいたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光て行くもをかし。雨など降るも、をかし」。

たとえ月夜でなくても、暗闇の中ではホタルを見る事が出来るし、もし雨が降っても情緒があるものだなどと、四季の風情を楽しむ余裕が見て取れます。それは平安時代ではなくても、昭和の子供時代にも結構体験できていたような気がします。捕虫網を持ってホタルを追いかけ、小川の土手を駆け回った懐かしい子供時代が、その単語「をかし」の情景に重なりそうです。

大人になった私の今、「いと、をかし」と思えるシーンは、ほとんどが「食べる」ことに関係しています。呑み助だから仕方ないのかもしれませんが、美味しそうな酒の肴に出会うと、無垢(?)な喜びが脳内に爆発するのがはっきりとわかります。脂が乗ったイサキの塩焼き、天然カンパチの刺身、鱧の湯引き。最高です。「夏は夜」は優雅(?)に魚で一杯!

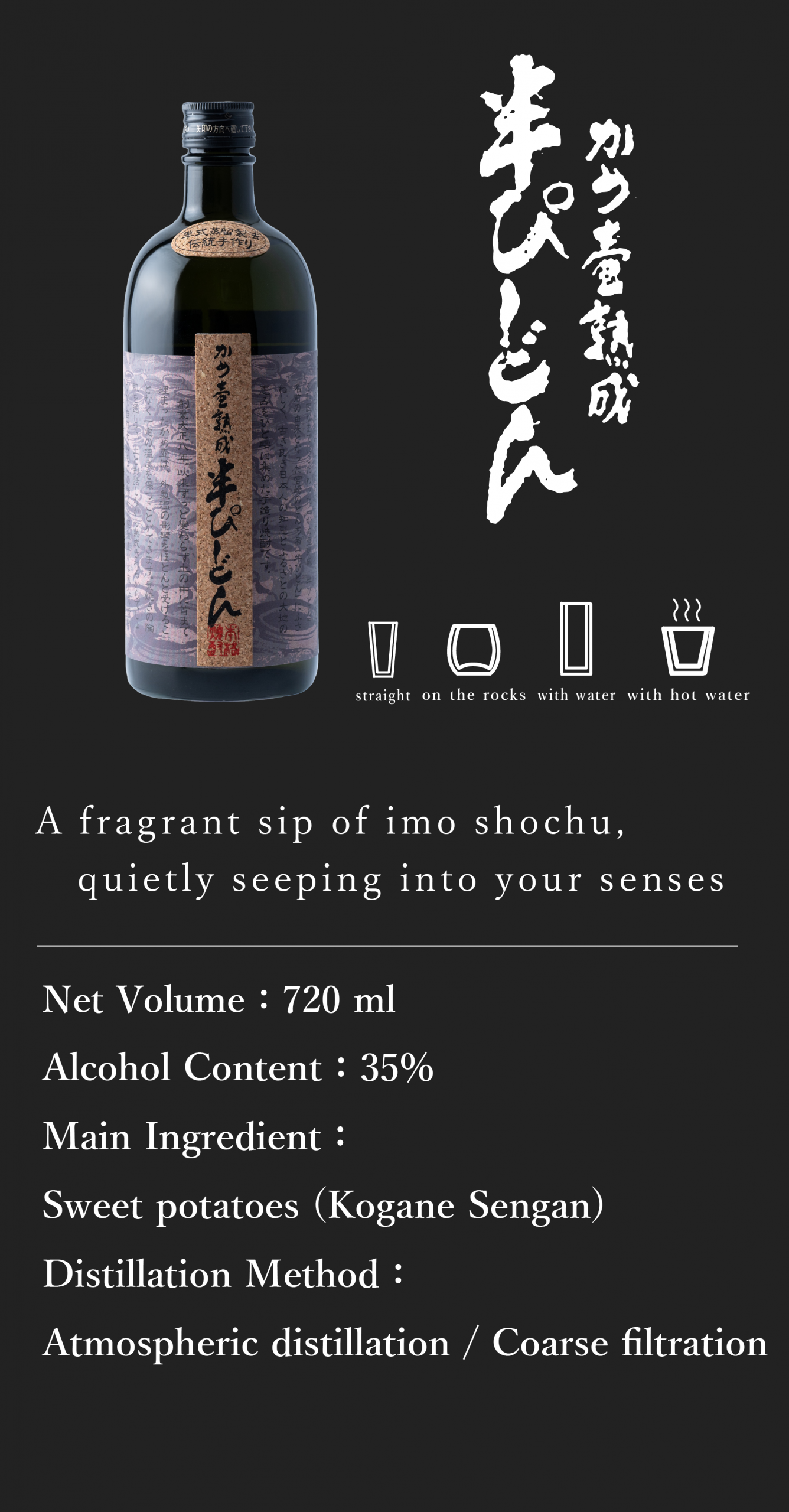

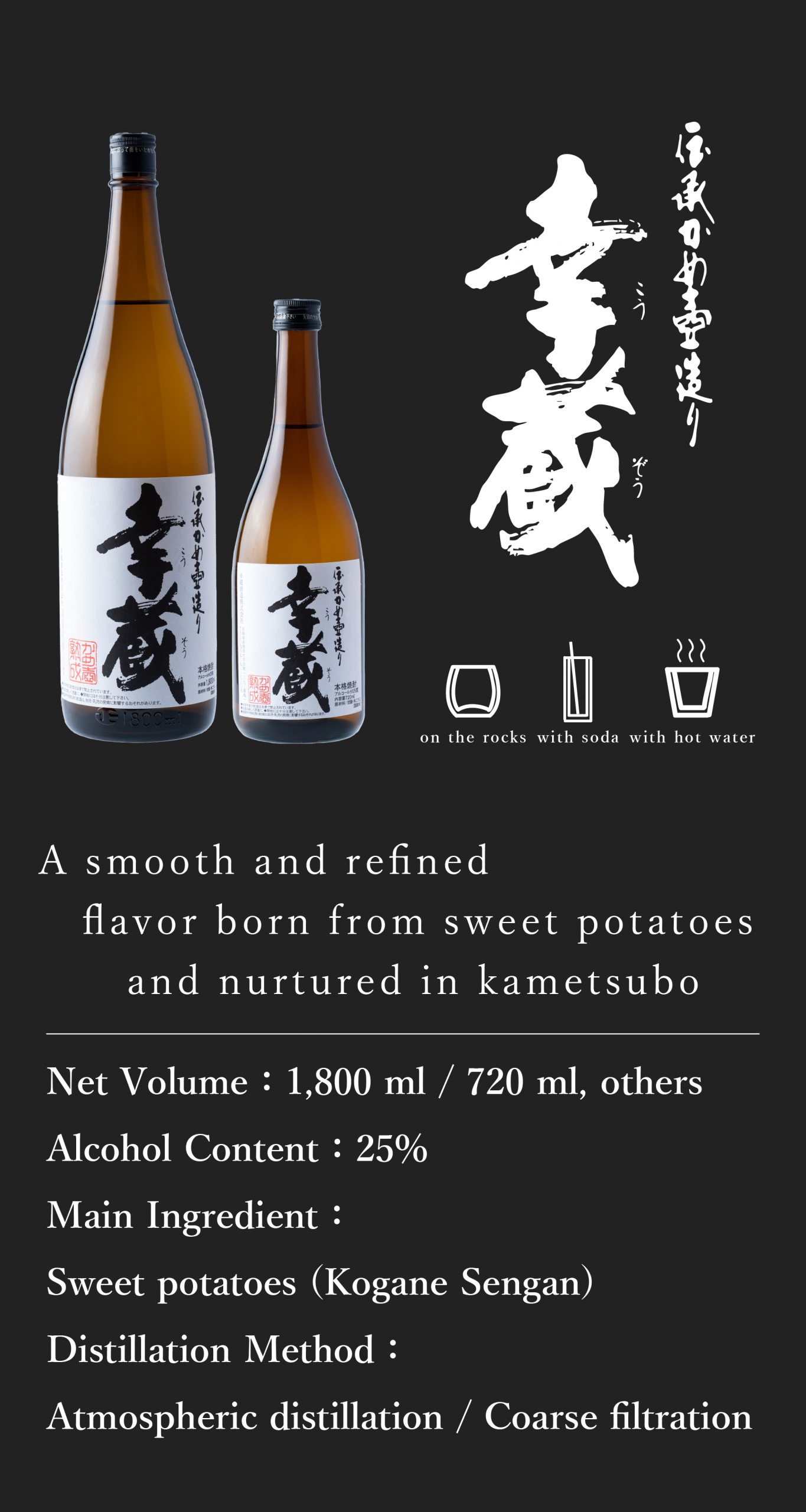

今夏はエルニーニョの影響で曇りや雨が多いという予報もありますが、だからと言って蒸し暑い夏がなくなるわけではありません。ただ、憂鬱な湿気を罵ってばかりでは、進歩がないというもの。有意義に過ごすためには、この時期ならではの食材探しにでも精を出した方がいいでしょう。梅雨の夜は伝承かめ壷造り・本格芋焼酎「幸蔵」と、旬の味で幸せに過ごすのが一番ですから。